幼兒教育的本質

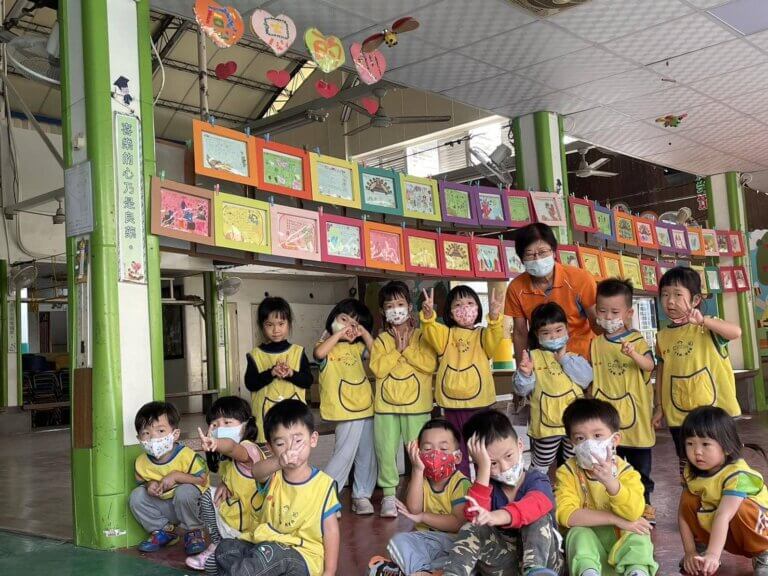

前幾天老師傳來了一個令人感到開心的消息,就是一位目前就讀國小五年級的校友,參與昆蟲方面的學術研究,發表的論文被刊登在國際研究期刊,與博士生並列在上面,這是何等光榮的事,對我們來說,就已經感到與有榮焉了,何況是父母家人? 說到論文,這可是碩博士或教授升等、做研究才會發表的報告,五年級的小學生就有此能力,真令人誇目相看。 記憶中這位孩子,是一個不多言、安靜、不太與人互動的小孩,不過對特定主題則會很專注,炯炯有神的雙眼,像是時刻在觀察、搜尋他所要所在乎的事物,將它們保存在他的記憶庫裡。英國物理學家史蒂芬·霍金曾說:「安靜的人腦袋裡擁有最『響亮』的聲音」。 翠蓮老師分享這位傑出校友,在幼幼班時,爸爸已經教他學習「茶道」,哇塞,茶道耶!聽起來很專業,是大人才會學的事,兩歲的小孩就接觸茶道?真是不可思議 茶道,起源於唐朝茶藝,後傳到日本。 日本茶道將為客人奉茶的簡單工作,昇華為一種藝術形式,以嚴謹的順序完成每一道動作,然後將茶獻給客人品嚐,展現盛情款待的精神。 真是不簡單、也不容易,爸爸用心良苦,看在前、也想在前,了解幼時可塑性極高的階段,所建立的好習慣和能力,一生受益無窮。 誰說二歲的孩子沒有能力?從離開母體的那一刻開始,就帶著好奇的心來探索這個世界,透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感官,建立對這世界的印象和探索這世界。動動東西、動動身體,了解世界 首先接觸的是原生家庭和家庭的成員。孩子像一塊海綿,不分好壞照單全收,家庭環境和家庭教育塑造孩子的樣態、習慣和氣質。 把小孩當大人看待、教導,他們是有能力的。 孩子心中吶喊著~「爸、媽不要小看我。」 感恩節戶外教學 在感恩的日子,安排了一趟感恩戶外教學旅遊,是一件令人開心且難忘的事。平時晚到的小孩,也難得起了個大早,在時間內就到園集 合;小孩們個個臉上露出愉悅的笑容,期待有個快樂的教學旅遊日。 週四分成四台遊覽車前往,在農場的安排下,小朋友增添了一些不同的體驗~搭鴨爺爺開的小火車參觀園區、鴨舍,聽導覽人員一路分享周邊種植的花木,分享鴨子的習性和作息;到蘿蔔園拔蘿蔔;小溝裡放小鴨,順著水流向另一頭,拿著小鴨,換一隻小雞;水上飄飄,農場利用大輪胎製作的水上乘坐工具,是外面坐不到的,大人也可乘坐,可惜只看到一位家長去體驗。 動物園有鴨鵝羊和兔子,看見鴨群堆疊一起,導覽員說因為鴨子膽子小、會害怕啦;還有拿牧草餵兔子和羊;拉泡泡,經驗最多的是吹泡泡,不曾拉過泡泡,孩子們還蠻喜歡的;旋轉木馬,對小朋友而言,雖不怎麼稀奇,但因為同學一起玩,感覺就不一樣了;戶外遊樂器具吸引著小孩們爬上爬下好奇的玩著;製作皮蛋和鹹鴨蛋,叔叔詳細解說,並分享如何辨別生和熟的蛋,生的蛋可以當陀螺轉,做完的鹹鴨蛋要放25天,皮蛋15天才能烹煮食用…。(稻草的是皮蛋、裝在塑膠袋紅土的是鹹鴨蛋) 每次戶外參觀旅遊,都能開闊孩子的視野和學習的領域。 這一代的孩子不缺乏旅遊經驗,因為週休二日幾乎都是親子旅遊日,家長很捨得花時間、花錢帶孩子外出,行萬里路勝讀萬卷書,很少待在家裡。小孩不缺旅遊經驗,但缺少的是團體、團隊的的禮讓與合作,在少子化的時代是他們所需學習的,也是家長必須重視的。 祝 假日愉快 平安喜樂 Mandy