寮の反対側から子供の泣き声が聞こえたので、何事かと思い行ってみると、子供の靴がなくなっていた。 靴はどこに行ったのだろう?

子どもたちと話し合っていると、子どもたちは「誰かが隠して靴を履かなかったんだ」・・・と言い、しばらくして、何人かの子どもたちは・・・と言った。しばらくして、ある子どもが「子どもが隠した」と言った。 自分の持ち物がなくなったとき、子どもたちはどのように感じるか、子どもたちと共有する時間を過ごした・・・・・・。

幼稚園の子どもたちは騒がしく、仲間割れや再会を繰り返し、ある時は誰かに文句を言われ、ある時は友だちに新しい恋人ができたりと、さまざまなドラマが繰り返される。 幼稚園の子どもたちは自己中心的な時期なので、自分の欲しいものしか考えず、おもちゃをつかんだり、列の先頭に並んだり、いざこざがあれば泣いたり物を壊したりして注意を引こうとする。

年中児になると、「ローテーション」という概念が次第に発達し、自分の意見、特に仲の良い友達の有無について、自分の意見を持つようになる。 この時期のけんかは、教師が仲裁に入ることを期待して、クレームという形になることがほとんどである。強い意見を持つ子どもは、意見の違いからけんかすることが多く、女の子は、自分の特定した友達が他の誰かと仲良くしていることに腹を立ててけんかすることが多い。

年長組の子どもは、認知や表現が成熟し、善悪の判断がはっきりする反面、けんかの損得勘定が強く、自分を守る言い訳を探す傾向がある。 兄弟姉妹がいた昔は、幼稚園に上がる前から多少なりとも他人との付き合い方を知っていたが、一人っ子がほとんどで、外界に文化的刺激が爆発している現代の少子化時代では、親が一方では過保護にし、他方では感情を爆発させるため、集団生活に入るとけんかになることが多い。

特に2歳児の場合は、はっきり話すこともできず、噛んだり、おもちゃをひったくったり、泣いたりすることが多い。また、性格の問題で、長い間怒っていたり、他人に八つ当たりしたりするケースもある。

けんかは日常茶飯事だが、子どもたちがその過程から学び、徐々に改善されていくことを知っていると安心する。 ケンカの後、教師が子どもたちに付き添い、仲介することは重要である。

毎朝、教室に集まって朝の光を浴びる前に、子どもたちが互いに「おはよう」と挨拶を交わすように導くだけでなく、先生と一緒に働く、子どもたちを愛する、みんなで分かち合う、楽しく学ぶ......など、ポジティブな言葉を使って指導する。

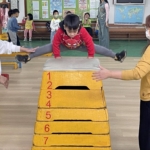

6月で暑いので、暑さをしのぐには水泳が最高のウォータースポーツだ。 子どもたちは水泳を楽しみにしていて、プールを見て "いつ泳げるの?"と聞いてくる。

毎年端午の節句の後と中秋節の前の週2日、スイミング・インストラクターを雇って開園している。 新冠疫病のため、3年連続で開園できなかったのは、疫病がなかなか治らなかったこともあるが、水不足の問題もあった。台南の水量は楽観できないので、大地と人々の心を養い、夏の暑さに負けない体の欲求を満たすために、空から雨が降ることを祈るしかない。

良い休日を。

マンディ